|

|

|

|

3.

Raumwahrnehmung und Praktisches Denken

|

|

|

|

Viele der

vermeintlichen Fotobeweise

ergeben sich aus Nichtbeachtung oder Fehleinschätzung

der dreidimensionalen Wirklichkeit. In diesem Teil werden wir untersuchen,

wie es um Gernot Geises 3D-Wahrnehmung bestellt ist. Weiterhin soll analysiert werden, wie er praktische

Probleme und Berechnungen angeht.

|

|

|

|

3.1 Schattenwürfe

in verschiedene Richtungen

|

|

3.2 Wer hat Aldrin fotografiert?

|

|

3.3 Die Aufstellung des

Laserreflektors

|

|

3.4 Die Entfernung Erde-Mond

|

|

3.5 LM und CSM im Mondorbit

|

|

3.6 Gernot Geise berechnet

Umlaufbahnen

|

|

3.7 Die Größe der Erde in den

Apollofotos

|

|

3.8 Die Höhe der Erde über dem

Mondhorizont

|

|

3.9 Die Flugfähigkeit der

Mondfähre

|

|

3.10 Die Flugfähigkeit der

Mondfähre mit "angeflanschtem" Rover

|

|

3.11 Fazit

|

|

3.12 Anhang

|

|

|

|

3.1 Schattenwürfe

in verschiedene Richtungen

|

|

|

Wie

ist es möglich, dass auf verschiedenen Bildern von den Astronauten

bei ihren Mondaktivitäten mehrere Schattenwürfe in

verschiedene Richtungen erkennbar sind? In einer Halle mit

verschiedenen Deckenscheinwerfern sind solche Bilder möglich, unter

Sonnenlicht ausnahmslos niemals. Schatten fallen immer in die

selbe Richtung, wenn nur eine einzige Lichtquelle vorhanden ist, die

weit genug entfernt ist, wie die Sonne. Sie können nicht nach links

und rechts fallen, und wenn die Gegend noch so hügelig ist. ["Die

dunkle Seite von Apollo" S.95-107] Wie

ist es möglich, dass auf verschiedenen Bildern von den Astronauten

bei ihren Mondaktivitäten mehrere Schattenwürfe in

verschiedene Richtungen erkennbar sind? In einer Halle mit

verschiedenen Deckenscheinwerfern sind solche Bilder möglich, unter

Sonnenlicht ausnahmslos niemals. Schatten fallen immer in die

selbe Richtung, wenn nur eine einzige Lichtquelle vorhanden ist, die

weit genug entfernt ist, wie die Sonne. Sie können nicht nach links

und rechts fallen, und wenn die Gegend noch so hügelig ist. ["Die

dunkle Seite von Apollo" S.95-107]

|

|

|

|

|

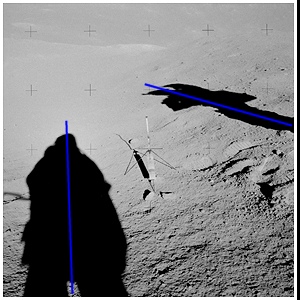

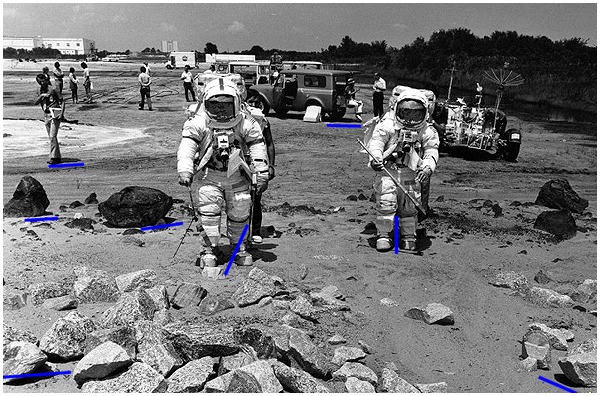

Dieses Argument ist nicht neu und wurde auch

nicht zum ersten mal von Gernot Geise vorgebracht. Alle

Moonhoax-Autoren haben nichtparallele Schatten in ihrem

Verkaufsprogramm. Doch es ist bezeichnend, dass ihnen diese ausschließlich in

Mondfotos

auffallen, nicht jedoch in Fotos, die auf der Erde gemacht wurden. Für die extrem divergierenden Schatten in

Apollo-Trainingsfotos (die sie ja auch kennen und abdrucken) sind sie völlig

blind. Zum Beispiel zeigt AP17-KSC-72P-438

genau das, was

angeblich unmöglich ist: Nichtparallele Schatten im Sonnenlicht!

|

|

|

|

|

Dieses eine Bild reicht, um die gesamte Argumentation

der Autoren als Unsinn zu entlarven!

|

|

Wer mit offenen Augen durch die Welt geht (was Gernot

Geise lautstark für sich beansprucht) weiß, dass parallele

Linien selten

parallel gesehen werden. Das gilt auch für Schatten. Beispiele: in

der Stadt / im

Wald / Apollo15

Training

/ Apollo16

Training. Selbst in Fotos vom Mars sind die Schatten nicht parallel

(Viking

01 / Viking 02

/ Opportunity).

|

|

|

|

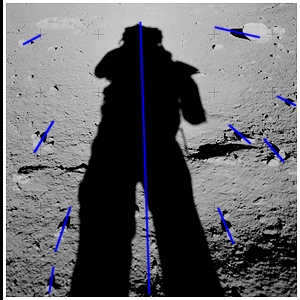

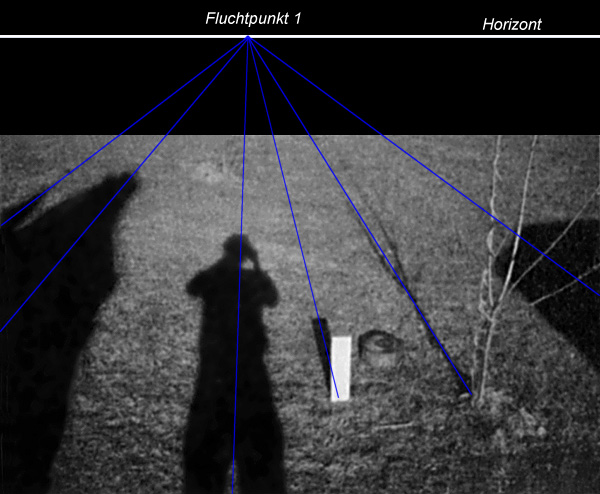

In Die Schatten von Apollo (2003)

S.142 beschreibt Geise seinen Versuch dem Schattenrätsel auf

die Spur zu kommen. Er geht hinaus in die Sonne, schießt ein Foto und

macht sich seine Gedanken:

|

|

|

|

Verschiedene

Schattenobjekte (von links): Ein Baum, der Autor, ein in die

Erde gestecktes Brett, eine Baumscheibe, ein Busch und ganz

rechts die Kante eines Hausschattens. Alle Schatten streben erst in

der Ferne zueinander, wobei hier eine gewisse Verzerrung durch das

Kameraobjektiv hinzu kommt. Rechtwinklig verläuft keiner der Schatten. Verschiedene

Schattenobjekte (von links): Ein Baum, der Autor, ein in die

Erde gestecktes Brett, eine Baumscheibe, ein Busch und ganz

rechts die Kante eines Hausschattens. Alle Schatten streben erst in

der Ferne zueinander, wobei hier eine gewisse Verzerrung durch das

Kameraobjektiv hinzu kommt. Rechtwinklig verläuft keiner der Schatten.

|

|

|

|

|

|

Das Experiment ist gelungen, die Schlussfolgerungen

aber falsch! Ohne es zu

bemerken, zerlegt Geise hier seine eigenen Behauptungen. Die Schatten

sollen erst in der Ferne zueinander streben? Keiner der

Schatten soll rechtwinklig zu einem anderen sein? Unsinn! Die Schatten links und rechts bilden sogar

einen Winkel der größer ist als 90°. Wenn wir in diesem Bild die entsprechenden Projektionslinien

einzeichnen (unten), wird erkennbar, dass alle Schatten auf einen gemeinsamen

Fluchtpunkt zulaufen. Dort wäre bei völlig flacher Ebene und freier

Sicht der Horizont. Verzerrungen durch das Kameraobjektiv, wie Geise vermutet, spielen

dabei praktisch keine Rolle.

Auch das menschliche Auge sieht die Schatten ähnlich. Es ist

nichts anderes als eine optische Täuschung, die jeder (?) unter der

Bezeichnung Raumperspektive

kennt.

|

|

|

|

|

Die einfache Tatsache, dass Objekte mit zunehmender

Entfernung kleiner erscheinen, ist

Geise und den anderen Autoren wohl noch bewusst. Dass sich daraus aber

zwangsläufig ergibt,

dass parallele Linien nicht mehr parallel gesehen werden, haben die

meisten bis

heute nicht begriffen.

|

|

|

|

Schon die Römer haben in Wandgemälden die

Raumperspektive berücksichtigt. Damals noch eher intuitiv, denn die

genauen geometrischen Zusammenhänge verstanden sie noch nicht. Seit der

Renaissance (beginnend mit Brunelleschi

[0]),

also seit etwa 600 Jahren, sind die Gesetze der Zentral- bzw.

Fluchtpunktperspektive bekannt, und können auch mathematisch exakt

beschrieben werden. So läßt sich mit Fug und Recht behaupten: Das

Wissen um die Perspektive gehört zur Allgemeinbildung! Die

zeichnerischen Grundlagen sind nicht schwer zu verstehen, sie lassen

sich ohne weiteres einem 10jährigem Kind vermitteln. Weblinks: Raumwahrnehmung

/

Perspektive

/

Fluchtpunktperspektive / Stürzende Linien

/ Radiant

/ Schattenperspektive

|

|

|

|

Eisenbahnschienen eignen sich gut um die räumliche

Perspektive zu analysieren. Diese sind natürlich immer parallel

zueinander [1] und von oben (Schienen

01) sowie 90° von der Seite betrachtet (Schienen

02) sehen wir sie auch parallel. Stehen wir aber auf dem Bahngleis,

und schauen entlang der Strecke, dann scheinen sie auf einen Fluchtpunkt

am Horizont zuzulaufen (Schienen

03). Unser Gehirn interpretiert die Schienen weiterhin als parallel,

verbindet dies aber mit einem räumlichen Eindruck. Verlegen wir den

Beobachtungspunkt (ob Augen oder Kamera) weiter nach unten, dann wird

der Winkel zunehmend flacher, bis die Linien praktisch mit dem Horizont

zusammen fallen (fast in Schienen

04). Der theoretische Grenzwinkel der Perspektive beträgt also

180°. Nicht anders verhält es sich mit Schatten im Sonnenlicht. Wenn

wir annehmen, die Sonne steht in unserem letzten Beispiel über dem

Fluchtpunkt und Gegenstände stehen auf den Schienen, dann fallen die

Schatten genau auf die Schienenoberflächen (Schienen

05). Die Schatten verlaufen wie die Schienen absolut parallel

zueinander - in der 3D-Realität, nicht im 2D-Foto!

|

|

|

|

Es wird oft behauptet, dass extreme Weitwinkel starke

Verzerrungen erzeugen und mit für die nichtparallelen Schatten

verantwortlich sind. Das ist aber nicht so! Bei einem Weitwinkel

fallen Perspektivverzerrungen nur stärker auf, weil mehr Objekte im

Bild sind. Vom gleichen Standpunkt und in die gleiche Richtung

fotografiert, erhält man mit einem Tele ein Bild, was geometrisch exakt

der Bildmitte der Weitwinkelaufnahme entspricht (Schienen

06). Das läßt sich mit einer Kamera mit Zoomobjektiv auf einem

Stativ leicht nachvollziehen. Nur eine Standpunktänderung und/oder andere

Blickrichtung ergibt eine andere Perspektive!

|

|

|

|

Die Perspektive hat in der Regel den

größten Einfluss auf die Wahrnehmung der Schattenrichtungen. Es gibt aber noch

weitere

Gründe, warum Sonnenschatten nicht parallel verlaufen, bzw. nicht parallel erscheinen. Insgesamt sind

es:

|

|

|

|

1. |

Perspektivische Verzerrung

|

|

|

Wie gezeigt, können parallele Schatten in Fotos

um bis zu 180°

differieren.

|

|

|

|

|

2. |

Panorama-Aufnahmen als Sonderfall der Perspektive

|

|

|

Parallele Schatten laufen bis zu 360°

um (Beispiel

01 / Beispiel

02 / Beispiel

Apollo17).

|

|

|

|

|

3. |

Unebener Boden, also geneigte oder wellige

Schatten-Projektionsflächen

|

|

|

Wenn das Sonnenlicht direkt von der Seite kommt

(Aufnahmewinkel 90° zur Sonne), sind Schatten

auf einer ebenen Fläche immer parallel (Beispiel

01). Auf unebenen Flächen können Schatten dagegen

stark divergieren (Beispiel

02 / Beispiel

03). So kann etwa ein gerader Flaggenstab einen sehr welligen

Schatten werfen (Beispiel

04). Die Mondoberfläche ist keine vollkommen flache Ebene.

Allein aus diesem Grund sind parallele Schatten in den Apollofotos

eher die Ausnahme.

|

|

|

|

|

4. |

Form und Stellung der schattenwerfenden Objekte

|

|

|

Schattenrichtungen

bei überhängenden Steinen / 20744: Stein oben rechts

ist deutlich sichtbar überhängend / 22162:

besonders Stein 1 in Bildmitte / Apollo17-Trainingsfoto

(big):

Die Steine links und rechts im Vordergrund. |

|

|

|

|

5. |

Schattenverdeckung |

|

|

Zum Beispiel wenn ein flacher Hügel vor einem

Schatten scheinbar deren Richtung verändert.

|

|

|

|

|

6. |

Weitere Optische Täuschungen

|

|

|

Fehldeutungen, Erwartungshaltung usw.

|

|

|

|

|

7. |

Objektivverzeichnung

|

|

|

Bei normal korrigierten Fotoobjektiven ist dieser

Einfluss sehr gering! Verzeichnungen unter 0,5% sind nur bei sehr

kritischen Motiven (z.B. plan aufgenommene Gitterstruktur), und auch nur an den

Bildrändern sichtbar. Beispiel: Voigtländer

2/40mm mit 0,65% tonnenförmiger Verzeichnung. Das auf dem Mond verwendete ZEISS Biogon

5,6/60mm

hat eine extrem geringe Verzeichnung von <0,002% (siehe Datenblatt

/ S.2 unten rechts).

|

|

|

|

|

Alle diese Einflüsse im Einzelnen zu analysieren, würde

hier zu weit gehen. Der Verweis auf die Beispiele sollte genügen. Alle

Ursachen können sich addieren oder auch gegenseitig aufheben. So sind

selbst bei direkt nebeneinander liegenden Objekten stark

unterschiedliche Schattenrichtungen möglich, wie bei as17-145-22162

(big). Die Moonhoax-Autoren haben nicht eine

der natürlichen

Ursachen ernsthaft in Erwägung gezogen. Konventionelle Deutungen

verstehen sie nicht und lehnen

sie als nichtzutreffend ab. Sie stürzen sich dagegen auf eine zusätzliche

Beleuchtung, die besser in ihr Fälschungskonzept passt. So auch Gernot

Geise.

|

|

|

|

Bei

allen Überlegungen, ob und wie, warum oder warum nicht, ob ein oder

mehrere Schatten vorhanden sein müssten, lassen sich Kritiker wie Befürworter

(und bisher auch ich) allesamt von laienhaften

Beleuchtungs-Vorstellungen leiten, die mit der Praxis herzlich wenig

gemeinsam haben, wie mich ein Kameramann während eines TV-Interviews

aufklärte. Selbstverständlich können auf der Mondszene mehrere

Scheinwerfer im Einsatz gewesen sein, ohne dass mehrere Schatten

entstehen müssen. Wenn die Scheinwerfer richtig ausgerichtet sind, wird

ein schwächerer Schatten schlichtweg durch einen gerichteten Spot überstrahlt,

so dass nur der stärkere Schatten erhalten bleibt. Das ist eine gängige

Technik, die im Fernsehen täglich angewendet wird! Dort eliminiert man

den Hauptschatten dann durch seitliches weiches Licht. Es stimmt also:

Die in einem unnatürlichen Winkel zueinander verlaufenden Schattenwürfe

entstanden nicht durch irgendwelche obskuren Gelände-Verformungen, die

auf den Bildern nicht erkennbar sind, sondern durch zielgerichtete

Spot-Scheinwerfer. ["Die

Schatten von Apollo" S.143/144] [Weblink] Bei

allen Überlegungen, ob und wie, warum oder warum nicht, ob ein oder

mehrere Schatten vorhanden sein müssten, lassen sich Kritiker wie Befürworter

(und bisher auch ich) allesamt von laienhaften

Beleuchtungs-Vorstellungen leiten, die mit der Praxis herzlich wenig

gemeinsam haben, wie mich ein Kameramann während eines TV-Interviews

aufklärte. Selbstverständlich können auf der Mondszene mehrere

Scheinwerfer im Einsatz gewesen sein, ohne dass mehrere Schatten

entstehen müssen. Wenn die Scheinwerfer richtig ausgerichtet sind, wird

ein schwächerer Schatten schlichtweg durch einen gerichteten Spot überstrahlt,

so dass nur der stärkere Schatten erhalten bleibt. Das ist eine gängige

Technik, die im Fernsehen täglich angewendet wird! Dort eliminiert man

den Hauptschatten dann durch seitliches weiches Licht. Es stimmt also:

Die in einem unnatürlichen Winkel zueinander verlaufenden Schattenwürfe

entstanden nicht durch irgendwelche obskuren Gelände-Verformungen, die

auf den Bildern nicht erkennbar sind, sondern durch zielgerichtete

Spot-Scheinwerfer. ["Die

Schatten von Apollo" S.143/144] [Weblink]

|

|

|

|

Ob Geise wirklich mit einem Kameramann gesprochen,

oder er diesen nur falsch verstanden hat, sei dahingestellt. Es

scheint hier aber auch nicht ganz klar zu sein, ob die Eigenschatten

der Objekte oder ihre Schlagschatten gemeint sind (Beispiel). Das

beschriebene Vorgehen bezieht sich vemutlich nur

auf die Eigenschatten und mag daher für TV- und Filmproduktionen

akzeptabel

sein, wo es eher auf Stimmungen als auf Realismus

ankommt. Für eine Fälschung der Mondlandung ist es nicht anwendbar, schon

allein deswegen, weil die Schlagschatten extrem dunkel sein müssen.

|

|

|

|

Werden zwei Objekte mit zwei Spotlampen angestrahlt,

dann wirft jedes Objekt entweder zwei Schatten, wenn sich die Lichtkegel

überkreuzen, oder es gibt getrennte Schatten, mit sichtbar abgegrenzten

Lichtkegeln. Man kann eine Fläche

nicht mit mehreren Scheinwerfern ausleuchten, ohne auffallende Lichtkegel,

Mehrfachschatten und/oder Halbschatten zu erzeugen. Das ist eine

triviale Erkenntnis. In den Apollofotos sehen wir weder abgegrenzte Lichtkegel, noch

überstrahlte Schatten und auch keine Mehrfachschatten. Beispiel 01 /

Beispiel

02 / Beispiel 03

|

|

Die Idee mit den Spotscheinwerfern ist aber noch aus anderen

Gründen völlig abwegig. Wenn man sich die

Apollo-Fotos in höherer Auflösung anschaut, läßt sich feststellen,

dass fast jeder einzelne

Stein eine eigene Schattenrichtung hat (Beispiel

22162 / big).

Die praktische Konsequenz daraus: Jedes kleine Steinchen müsste von einem

eigenen Spot beleuchtet sein. Das ist absurd, aber für Gernot Geise offenbar

kein Grund seine Schlussfolgerungen zu überdenken.

|

|

|

|

Nehmen wir einmal kurz an, das Szenario mit den Spotlampen

wäre tatsächlich praktikabel. Dann bleibt die Frage nach dem warum:

Denn wenn Sonnenschatten in Fotos tatsächlich immer parallel sein müssten,

sollte man dann nicht annehmen, dass die "Apollo-Fälscher"

bestrebt waren, diese auch so erscheinen zu lassen? Warum also

haben sie die Spotstrahler nicht so ausgericht, dass die Schatten in den

Apollo-Fotos parallel sind? Soll die NASA den

extremen Aufwand (mit jeweils Hunderten von Spots pro Bild) etwa nur betrieben haben, damit es

falsch aussieht? Und wenn diese Beleuchtungsmethode für die Apollofotos

praktikabel gewesen wäre (was nicht

der Fall ist), wie soll das bei den TV-Aufnahmen funktionieren, mit bis zu 2,5h

ununterbrochenen 360°-Schwenks?

|

|

Die Moonhoax-Autoren treiben die Pferde mit

aller Kraft in die falsche Richtung und entlarven sich damit selbst, nicht die NASA. Wer die Sonne realistisch

vortäuschen möchte, ist immer gezwungen einen einzigen extrem starken

und zugleich geometrisch kleinen Scheinwerfer

zu verwenden. Alle anderen Beleuchtungsvarianten scheitern in der praktischen Anwendung und

werden immer sichtbar sein! Siehe auch Clavius-Wisnewski

2.4

|

|

|

Wenn man alles zusammenkratzt, was Gernot Geise in Büchern und Artikeln

zu den Apolloschatten geschrieben hat, kommt man auf gut 20-30

Seiten. Der alles entscheidende Begriff "Perspektive" kommt darin nicht ein einziges mal vor. Wenn

er wirklich "Techniker des grafischen Gewerbes" wäre, so müssten

ihm die Grundlagen der Fluchtpunktperspektive

geläufig sein, denn die gehört

seit jeher zum Ausbildungslehrplan. Er kennt sich also offenbar nicht mal in seinem eigenen

Fachgebiet aus. Erstaunlich ist auch, dass er extrem divergierende Schatten

nur in Apollofotos, nicht aber in eigenen Fotos sieht (Beispiel Ägypten:

Hatschepsut-078).

|

|

In dieser Beziehung ist auch erwähnenswert, dass sich

Gernot Geise in den

1990er Jahren, unter dem Pseudonym Gustav Eichl, als Landschaftsmaler betätigt

hat. In mindestens einem Aquarellbild (Schwabsoien

149)

hat er "nichtparallele Sonnenschatten" gemalt. Konfrontiert mit diesem

krassen Widerspruch, hat er, anstatt seinen Fehler einzugestehen, das Bild still und heimlich aus seiner

Online-Galerie [2] entfernt. Eine der üblichen Vertuschungsaktionen, die

so typisch sind für Pseudowissenschaftler. Seine Leser erfahren von alldem natürlich

nichts.

|

|

|

|

Die Autoren brüten seit

Jahren über die Schatten (Geise mind. seit 1999), ein Erkenntnisfortschritt ist nicht

auszumachen. Sie sind allesamt erstarrt in einer immergleichen

Argumentationsfolge:

|

|

|

|

Die Strahlen der Sonne sind immer parallel →

parallele Sonnenstrahlen führen immer zu parallelen Schatten →

in den Apollofotos sind die Schatten nicht parallel → daher sind

die Apollofotos nicht im Sonnenlicht entstanden → auf dem Mond

gibt es nur Sonnenlicht → also sind die Fotos nicht auf dem Mond

gemacht worden → folglich waren die Astronauten nicht auf dem

Mond → Beweis erbracht: Apollo ist eine Fälschung!

|

|

|

|

Die Argumentation ist vom ersten bis zum letzten

Punkt fehlerhaft. Es macht jedoch wenig Sinn ihnen das zu erklären.

Das haben schon viele versucht. Eine gewisse intellektuelle Hürde können

oder wollen sie nicht überspringen. Eine Störung von außen - wie

diese Seite - bringt

sie allenfalls kurzzeitig ins Grübeln. Wenig später spulen sie wieder

ihre gewohnte Endlosschleife ab. So können wir auch in Geises

neuster

Veröffentlichung Auch

über den Weltraum wird gelogen (2006) keinerlei Besserung

feststellen. Er sollte sich mal Gedanken machen, was das über ihn selbst

aussagt ...

|

|

|

Update Mai 2007:

Überraschenderweise versucht Geise inzwischen den Eindruck zu erwecken,

er hätte das mit den Apollo-Schatten immer schon gewußt. In seiner Kritik zum

Apollo-Vortrag, von

Raumfahrtingenieur Rainer Kresken (23.03.2007 / Kötzting Bayern), schreibt er u.a.:

|

|

|

|

Einen

ziemlich langen Teil seines Vortrages widmete Kresken den

Schattenlinien, um darzulegen, dass alles Unsinn ist, was diesbezüglich

von den „Verschwörungstheoretikern“ behauptet wird. Dazu zeigte er

mehrere Bilder, u. a. von Sportplatz-Linien, um darzulegen, dass

Schatten durchaus nicht immer parallel verlaufen müssen. Das hatte ich

zwar in „Die dunkle Seite von APOLLO“ auch schon dargelegt, was

Kresken jedoch nicht wusste, denn er schob mich in dieselbe Schublade,

in der sich schon andere „Verschwörungsgläubige“ befanden, die

jeden nichtparallelen Schatten bestreiten.

[Weblink] Einen

ziemlich langen Teil seines Vortrages widmete Kresken den

Schattenlinien, um darzulegen, dass alles Unsinn ist, was diesbezüglich

von den „Verschwörungstheoretikern“ behauptet wird. Dazu zeigte er

mehrere Bilder, u. a. von Sportplatz-Linien, um darzulegen, dass

Schatten durchaus nicht immer parallel verlaufen müssen. Das hatte ich

zwar in „Die dunkle Seite von APOLLO“ auch schon dargelegt, was

Kresken jedoch nicht wusste, denn er schob mich in dieselbe Schublade,

in der sich schon andere „Verschwörungsgläubige“ befanden, die

jeden nichtparallelen Schatten bestreiten.

[Weblink]

|

|

|

|

Das ist dreist gelogen, denn in seinem Buch Die

dunkle Seite von Apollo (2002) steht

nicht ein einziger Satz, der deutlich macht, dass er nichtparallele Schatten im Sonnenlicht

zuläßt. Doch der Sinneswandel (wenn es einer ist) muss sich schrittweise vollzogen haben.

Nach jahrelanger Totalverweigerung (mindestens von 1999-2002), deutet er

in seinem dritten Apollo-Buch Die Schatten von

Apollo (2003) an, dass er unebenen Boden als Einfluss auf den

Schattenverlauf für bedingt möglich hält. Nachlesen können wir dort

aber auch, dass Sonnenschatten im Winkel von 90° schlicht unmöglich

sind (siehe sein Experiment oben). Außer

Geises aktueller Aussage,

"er hätte das alles niemals behauptet", weist nichts darauf

hin, dass er seine Fehler erkannt, und die Schattenproblematik verstanden hat. Im Gegenteil:

Bisher hat er jede Gelegenheit genutzt, seine falsche Sicht der Dinge unmissverständlich

klarzumachen.

|

|

|

|

Geises Täuschungsmanöver läßt sich hier eindeutig belegen, da die entsprechenden Passagen

in den Büchern nachgelesen werden können. Auch seine

Online-Artikel sprechen eine deutliche Sprache, zumal diese inhaltlich

identisch sind mit den Buchkapiteln. Hier einige Beispiele:

|

|

|

|

War

überhaupt jemals ein Astronaut auf dem Mond? (1999) und Welcher

Astronaut war wirklich auf dem Mond? (2000): Wie

ist es möglich, dass auf verschiedenen Bildern mehrere Schattenwürfe

in verschiedene Richtungen erkennbar sind?

Sie

können nur entstehen, wenn mehrere Beleuchtungskörper verwendet

wurden, die voneinander entfernt positioniert aufgestellt waren.

|

|

Der

Mondlandungs-Betrug - Fragen und Antworten 1 (2001): Schatten

fallen IMMER in dieselbe Richtung (wenn nur eine einzige Lichtquelle

vorhanden ist, die weit genug entfernt ist, wie die Sonne). Sie können

nicht nach links und rechts fallen, und wenn die Gegend noch so hügelig

ist. Das kann man an einem Sonnentag selbst ausprobieren. Das kann auch

jeder Fotograf bestätigen.

Einzige Ausnahmen für verschiedene Richtungen können entstehen, wenn

sich die Beleuchtung in unmittelbarer Nähe hinter dem schattenwerfenden

Objekt befindet. Aber das ist bei der Sonne ja nicht der Fall. ... ... Die

Schattenrichtung MUSS immer dieselbe und parallel sein. ... ... Schatten

fallen immer parallel.

|

|

Die

APOLLO-Diskussion geht weiter (2001): Auf

vielen APOLLO-Fotos sind merkwürdige Schattenrichtungen zu sehen. Die

Schattenrichtungen verlaufen nicht parallel, wie es anzunehmen ist, wenn

nur die Sonne als einziger Beleuchtungskörper vorhanden ist. ... ...

Schatten in alle Richtungen. Wie soll das funktionieren, wenn die Sonne

der einzige Lichtkörper war? (APOLLO 17) ... ... Schatten

müssen immer parallel verlaufen, wenn sie durch die Sonne erzeugt

wurden. ... ... Aber Schatten, die auf demselben Bild nach links und

rechts zeigen, können so nur zustande kommen, wenn die Beleuchtung in

unmittelbarer Nähe steht, und nicht, wenn sie von der Sonne stammen.

Dann müssen sie zwangsläufig parallel verlaufen.

|

|

Apollo-Seite:

Unterschiedliche Schattenrichtungen (2004/05?): Die

Sonne als Beleuchtungskörper ist sehr weit entfernt. Deshalb müssen

Schatten immer mehr oder weniger (abhängig von der Oberflächenbeschaffenheit)

parallel verlaufen. ... ... Die in einem unnatürlichen Winkel

zueinander verlaufenden Schattenwürfe entstanden also möglicherweise

nicht durch irgendwelche Gelände-Verformungen, die auf den Bildern

nicht erkennbar sind, sondern durch zielgerichtete Spot- Scheinwerfer.

|

|

In einer Email an Johannes Meinert (07.03):

Einwandfrei

erklären lassen sich die teils rechtwinkligen Schatten bisher nicht,

auch von mir nicht.

|

|

In einer Email an Susanne Walter (11.01.04): Fachleute

wissen halt, dass voneinander abweichende Schattenrichtungen nur

durch Spot-Scheinwerfer erzeugt werden können.

|

|

In einem Brief an Helmut Dette (28.03.06): Ihre

Ausführungen zu den Schattenrichtungen stimmen natürlich. - Sofern es

sich um gewisse Abweichungen von der Ideallinie handelt. Sie erklären

jedoch nicht die Schattenwürfe, die teilweise rechtwinklig zueinander

laufen.

|

|

|

|

Die immer gleichen Ansichten vertritt er auch in seinen

Apollo-Vorträgen. So etwa bei einem protokollierten Vortrag in Regen

(Bayern) [Weblink].

So hat er durchaus recht, wenn er schreibt: "Er

(Kresken) schob mich in dieselbe

Schublade, in der sich schon andere Verschwörungsgläubige

befanden".

Genau in diese Schublade gehört Gernot Geise!

|

|

|

|

Geises Versuch, eine jahrelange Dummheit zu

leugnen, ist nicht die einzige Lüge in seinem aktuellen Artikel. Wir

werden in Teil 5 näher darauf eingehen.

|

|

3.2

|

|

3.2 Wer hat Aldrin fotografiert?

|

|

|

|

Wer

hat eigentlich "Buzz" Aldrin bei seinem Ausstieg aus der

Fähre fotografiert? Sein Ausstieg ist in mehreren Phasen säuberlich

auf exzellent ausgeleuchteten Fotos dokumentiert. Dazu heißt es

(natürlich), Armstrong hätte ihn fotografiert. Doch die

Fernseh-Direktübertragung zeigt etwas ganz anderes! So sieht man

beispielsweise in der Direktübertragung, wie Neil Armstrong, während

Aldrin noch in der Fähre ist, um diese herum hüpft. Dann begibt

er sich in den Bildhintergrund neben die Ausstiegsleiter und wartet

dort ab, bis Aldrin ausgestiegen ist. Kennt man die Hasselblad-Fotos

von APOLLO 11 von Aldrins Ausstieg (siehe S.86), so fragt man sich

unwillkürlich, wer eigentlich die Ausstiegsfotos gemacht hat, denn

Armstrong stand - wie in der TV-Direktübertragung einwandfrei zu

sehen war - in einem solch unglücklichen Winkel hinter Aldrin, dass

er ihn unmöglich frontal fotografiert haben konnte, wie es die Bilder

zeigen. ["Die

Schatten von Apollo" S.86-88] Wer

hat eigentlich "Buzz" Aldrin bei seinem Ausstieg aus der

Fähre fotografiert? Sein Ausstieg ist in mehreren Phasen säuberlich

auf exzellent ausgeleuchteten Fotos dokumentiert. Dazu heißt es

(natürlich), Armstrong hätte ihn fotografiert. Doch die

Fernseh-Direktübertragung zeigt etwas ganz anderes! So sieht man

beispielsweise in der Direktübertragung, wie Neil Armstrong, während

Aldrin noch in der Fähre ist, um diese herum hüpft. Dann begibt

er sich in den Bildhintergrund neben die Ausstiegsleiter und wartet

dort ab, bis Aldrin ausgestiegen ist. Kennt man die Hasselblad-Fotos

von APOLLO 11 von Aldrins Ausstieg (siehe S.86), so fragt man sich

unwillkürlich, wer eigentlich die Ausstiegsfotos gemacht hat, denn

Armstrong stand - wie in der TV-Direktübertragung einwandfrei zu

sehen war - in einem solch unglücklichen Winkel hinter Aldrin, dass

er ihn unmöglich frontal fotografiert haben konnte, wie es die Bilder

zeigen. ["Die

Schatten von Apollo" S.86-88]

|

|

Hier

lässt sich nichts deuten. [aus

einer Email vom 17.12.2003] Hier

lässt sich nichts deuten. [aus

einer Email vom 17.12.2003]

|

|

|

|

|

|

|

|

Armstrong hat Aldrin nicht frontal (von vorne [3]) fotografiert, wie Geise

schreibt, sondern schräg von hinten. Die TV-Kamera

(big)

nahm

Aldrin schräg von vorne auf und filmte somit durch Leiter und

Landegestell hindurch. Foto- und TV-Kameras waren, zu diesem

Zeitpunkt, aufeinander gerichtet. Zur räumlichen Orientierung sind die

Eckpunkte der untersten Leitersprosse mit a und

b bezeichnet. Wir

können keinen Widerspruch bei TV-Übertragung und Fotos feststellen.

|

|

3.3

|

|

3.3 Die Aufstellung des

Laserreflektors

|

|

|

Laserreflektoren wurden von Apollo11, 14 und 15

aufgestellt. Sie sind auch heute noch von großem wissenschaftlichen

Nutzen und ganz nebenbei überzeugene Belege für Apollo. Für

Fachleute sind sie überzeugende Belege - für Gernot Geise

selbstverständlich nicht.

|

|

|

|

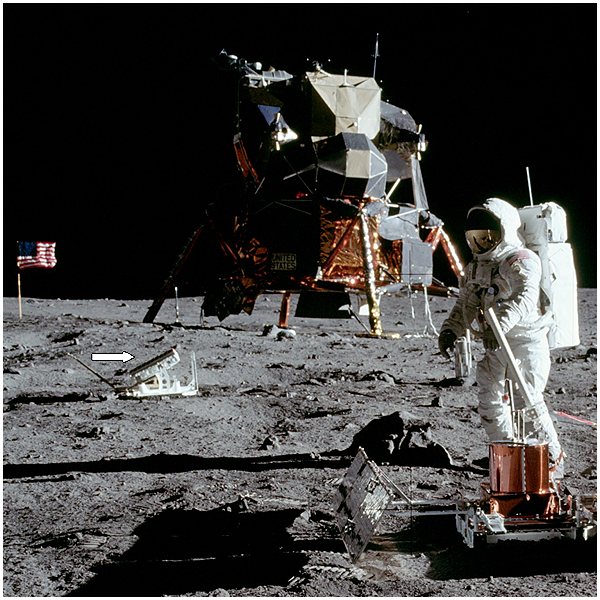

Schaut

man sich Fotos von APOLLO 11 an, so muß man verwundert feststellen,

dass der Reflektor (Pfeil)

nicht etwa flach auf dem Mondboden aufgelegt,

sondern in einem Winkel von etwa 28° schräg aufgestellt wurde. Wohin

zeigt der Reflektor dann? Wie jeder weiß, zeigt der Mond immer die

selbe Seite zur Erde. Da APOLLO 11 etwa in der Mitte der sichtbaren

Mondscheibe gelandet war (sein soll!), müsste der Reflektor flach auf

den Mond aufgelegt werden und senkrecht in den (Mond-) Himmel

zeigen, sonst kann er gar nicht funktionieren! ["Dunkle

Seite Apollo" S.249] Schaut

man sich Fotos von APOLLO 11 an, so muß man verwundert feststellen,

dass der Reflektor (Pfeil)

nicht etwa flach auf dem Mondboden aufgelegt,

sondern in einem Winkel von etwa 28° schräg aufgestellt wurde. Wohin

zeigt der Reflektor dann? Wie jeder weiß, zeigt der Mond immer die

selbe Seite zur Erde. Da APOLLO 11 etwa in der Mitte der sichtbaren

Mondscheibe gelandet war (sein soll!), müsste der Reflektor flach auf

den Mond aufgelegt werden und senkrecht in den (Mond-) Himmel

zeigen, sonst kann er gar nicht funktionieren! ["Dunkle

Seite Apollo" S.249]

|

|

|

|

|

Apollo 11 ist zwar in der Nähe des

Mondäquators

gelandet, aber nicht in der Mitte der "sichtbaren Mondscheibe" (Apollo-Landestellen).

Gernot Geise

unterschlägt hier einfach eine Raumdimension, als wenn der Mond nur in

eine Richtung gekrümmt wäre. Der Landeplatz von Apollo11 liegt 23,47° östlich des

Nullmeridian und erfordert somit eine entsprechende Neigung des

Reflektors [4].

|

|

|

|

|

|

Wenn wir auf den Apollo11-Fotos die Ausrichtung des

Retroreflektors zum

Horizont messen, sehen wir, dass der Winkel nicht diesem Wert von 23,47° entspricht, sondern

annähernd 28°. Wir wissen allerdings auch nicht, ob der

sichtbare Horizont wirklich dem theoretisch idealen Horizont

entspricht, denn auch das Mare Tranquillitatis ist

nicht völlig eben. Das stellt aber kein Problem dar, denn die

Tripelspiegel sind selbst bei Abweichungen von ca. ±15°

noch brauchbar. Die

Librations-Bewegung des Mondes (6° 47' in Breite und 7° 53' in Länge)

ist deshalb ebenfalls unkritisch.

|

|

|

Dass die Erde nicht direkt über der

Landestelle von Apollo11 stand, wie Geise fälschlich annimmt, wird

deutlich mit den Aufnahmen 5923

und 5924.

Im Foto oben (5949),

sowie in 5947-5950,

ist zudem erkennbar, dass die stabförmige Low-Gain-Antenne des Seismometers im

gleichen Winkel ausgerichtet ist. Auch die Parabolantenne auf dem Dach der

Mondfähre ist zur Erde gerichtet (siehe Foto 5872). Es kann also von allen Seiten

Entwarnung gegeben werden. Die von Gernot Geise propagierten Widersprüche

gibt es nicht. |

| 3.4 |

|

3.4 Die Entfernung Erde-Mond

|

|

|

|

Die

genau Entfernung zwischen Erde und Mond ist merkwürdigerweise bis

heute nicht bekannt, obwohl sie durch eine ganze Reihe von Mondsonden

und die "APOLLLO-Flüge" doch eigentlich millimetergenau

bekannt sein müsste. Die nachfolgende Tabelle

(Bild)

zeigt die

Entfernungsangaben, die beispielsweise bei den einzelnen

APOLLO-Missionen ermittelt wurden. Die Tabelle zeigt in den

Entfernungsangaben eine Diskrepanz von 29635km! Wie ist es möglich,

dass (zwischen APOLLO8 mit der niedrigsten Entfernungsangabe und

APOLLO15 mit der höchsten Entfernungsangabe) so unterschiedliche

Entfernungen angegeben werden? Ein paar hundert Kilometer plus/minus

mögen noch mit Schwankungen in der Mondumlaufbahn erklärbar sein,

meinetwegen auch ein paar tausend, doch fast dreißigtausend

Kilometer? Da kann doch etwas nicht stimmen!

["Die

dunkle Seite von Apollo" S.62/63] Die

genau Entfernung zwischen Erde und Mond ist merkwürdigerweise bis

heute nicht bekannt, obwohl sie durch eine ganze Reihe von Mondsonden

und die "APOLLLO-Flüge" doch eigentlich millimetergenau

bekannt sein müsste. Die nachfolgende Tabelle

(Bild)

zeigt die

Entfernungsangaben, die beispielsweise bei den einzelnen

APOLLO-Missionen ermittelt wurden. Die Tabelle zeigt in den

Entfernungsangaben eine Diskrepanz von 29635km! Wie ist es möglich,

dass (zwischen APOLLO8 mit der niedrigsten Entfernungsangabe und

APOLLO15 mit der höchsten Entfernungsangabe) so unterschiedliche

Entfernungen angegeben werden? Ein paar hundert Kilometer plus/minus

mögen noch mit Schwankungen in der Mondumlaufbahn erklärbar sein,

meinetwegen auch ein paar tausend, doch fast dreißigtausend

Kilometer? Da kann doch etwas nicht stimmen!

["Die

dunkle Seite von Apollo" S.62/63]

(In Arbeit)

Was Geise hier Wortreich beschreibt, ist seine Unkenntnis

über die Ellipsenbahn des Mondes.

|

|

Bahnexentrizität: 0,0549 → 384.000km

±5,49% → >40.000km Differenz

|

|

Solche fundamentalen Unkenntnisse disqualifizieren ihn

für jede Art von Kritik an Apollo.

|

|

3.5

|

|

3.5 LM und CSM im

Mondorbit

|

|

|

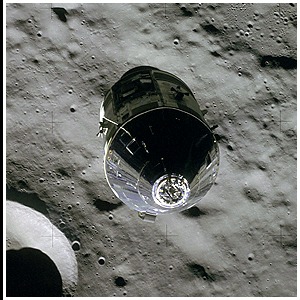

Das

Kommando- und Servicemodul (CSM) von APOLLO 15 vor der Mondoberfläche

(links). Moment, hier stimmt doch etwas

nicht! Wie ist es möglich, dass die Fähre ÜBER dem CSM fliegt? Sie

ist doch nach dem Abkoppeln nach unten geflogen, während das CSM in

der Umlaufbahn blieb. Auch bei der Rückkehr kam das Retroteil von

unten, nicht von oben, um wieder anzukoppeln. Das

Kommando- und Servicemodul (CSM) von APOLLO 15 vor der Mondoberfläche

(links). Moment, hier stimmt doch etwas

nicht! Wie ist es möglich, dass die Fähre ÜBER dem CSM fliegt? Sie

ist doch nach dem Abkoppeln nach unten geflogen, während das CSM in

der Umlaufbahn blieb. Auch bei der Rückkehr kam das Retroteil von

unten, nicht von oben, um wieder anzukoppeln.

|

|

|

Auch

hier (Bild rechts) befindet sich das CSM

von APOLLO 16 wieder unterhalb der Fähre, was (siehe Diagramm)

gar nicht möglich war. ["Die Schatten von Apollo"

S.72/73] Auch

hier (Bild rechts) befindet sich das CSM

von APOLLO 16 wieder unterhalb der Fähre, was (siehe Diagramm)

gar nicht möglich war. ["Die Schatten von Apollo"

S.72/73]

|

|

|

|

|

Gernot Geise läßt sich hier von einer sehr

naiven Vorstellung leiten. Ganz offensichtlich nimmt er an, eine

Mondlandung entspräche durchgängig einem vertikalen Abstieg, ähnlich einem

Fahrstuhl. Tatsächlich wird die Landung aus einer elliptischen

Umlaufbahn eingeleitet, an deren niedrigstem Punkt

(ca.15km Höhe) das eigentliche Brems- und Landemanöver beginnt. Mit dem Bremsvorgang

richtet sich die Mondfähre, aus zunächst

horizontalen Fluglage, nach und nach auf, um schließlich vertikal auf

dem Mond zu landen (siehe Diagramm). Beim Abtrennen

von der Apollokapsel ist es egal, ob sich die

Mondfähre gerade über oder unter ihr befindet, denn es ist von

diesem Zeitpunkt an noch mehr als ein Mondumlauf (ca.2,5h) bis zur eigentlichen Landung.

Bei einer

Bahnhöhe von etwa 110km, spielen ein paar Meter wirklich keine

Rolle. |

|

Bei der Rückkehr der LM-Oberstufe ist es ähnlich. Die

Mondfähren brauchen mindestens einen (Apollo14-17) oder sogar

zwei Umläufe (Apollo10-12) um die Kommandokapseln zu erreichen. Wenn sich

die Kreisbahnen der beiden Raumschiffe dabei auf einige Hundert Meter genau

treffen, ist das

schon sehr gut. Der Rest ist Feinarbeit. So näherten sich einige

Mondfähren dem CSM von oben (z.B. Apollo15), andere hatten einen geringfügig niedrigeren Orbit

(z.B. Apollo16).

|

|

|

|

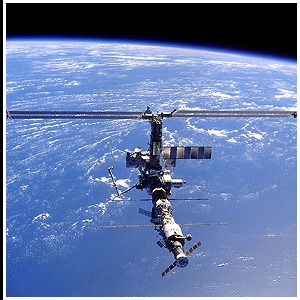

Und wieder fällt Geise diese "Unstimmigkeit" nur bei der Mondlandung

auf, nicht aber bei Skylab, Saljut, MIR oder ISS. Es gibt

unzählige Fotos und Filme, die diese Raumstationen von oben zeigen, obwohl doch

die Zubringer-Raumschiffe Apollo,

Sojus oder Space Shuttle immer von unten (von der Erdoberfläche) kommen.

Das gleiche gilt für das Hubble-Spacetelescope (rechts unten).

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

In "Die

Schatten von Apollo" findet sich auf S.115 ein Bild von der

ISS (ähnlich Foto rechts oben), allerdings ohne Widerspruch. Gernot

Geise ist in Wahrnehmung und Urteil sehr sprunghaft. An der

heutigen Raumfahrt hat er nicht viel auszusetzen. Wenn es aber um Apollo geht, wird

eine andere Brille aufgesetzt, ein anderer Maßstab angelegt und eine

andere Logik verwendet.

|

|

|

|

Dabei

ist es so einfach - wenn man es durchschaut!

[Weblink] Dabei

ist es so einfach - wenn man es durchschaut!

[Weblink]

|

|

3.6

|

|

3.6

Gernot Geise berechnet Umlaufbahnen

|

|

|

|

Wie

bekannt, besitzt die Erde einen Durchmesser von rund 12.750km, der

Mond einen solchen von rund 3476km. Um einmal die Erde zu umkreisen,

benötigt ein Raumfahrzeug (etwa ein Space Shuttle) neunzig Minuten.

Im Vergleich dazu müsste eine Umkreisung des Mondes demgemäß knapp

25 Minuten dauern. Doch - oh Wunder - dem ist nicht so. APOLLO 8 (der

erste "bemannte Mondflug") benötigte für zehn

Mondumkreisungen geschlagene zwanzig Stunden, das sind pro

Mondumkreisung volle zwei Sunden (NASA-Angaben). [Auch über den Weltraum wird

gelogen S.164] Wie

bekannt, besitzt die Erde einen Durchmesser von rund 12.750km, der

Mond einen solchen von rund 3476km. Um einmal die Erde zu umkreisen,

benötigt ein Raumfahrzeug (etwa ein Space Shuttle) neunzig Minuten.

Im Vergleich dazu müsste eine Umkreisung des Mondes demgemäß knapp

25 Minuten dauern. Doch - oh Wunder - dem ist nicht so. APOLLO 8 (der

erste "bemannte Mondflug") benötigte für zehn

Mondumkreisungen geschlagene zwanzig Stunden, das sind pro

Mondumkreisung volle zwei Sunden (NASA-Angaben). [Auch über den Weltraum wird

gelogen S.164]

|

|

|

|

Wenn man die Realität ausklammert, ist das eine echte

Unstimmigkeit! Was in der Überlegung fehlt, ist die wesentlich

geringere Gravitation des Mondes und damit die geringere Umlaufgeschwindigkeit.

Die Geschwindigkeit eines Raumschiffes im Erdorbit beträgt rund 7,9km/s, die im Mondorbit

aber nur ca.1,67km/s. Bei einer Bahnhöhe von 110km (bei Apollo8) ergeben sich

daher fast 2h für eine Mondumkreisung.

|

|

|

|

Auch diese Behauptung stammt nicht von Geise selbst. Er

hat sie von nasascam,

einer Webseite, die mit so dümmlichen Behauptungen aufwartet, dass man zunächst eine Satire vermuten könnte. Die Diskussionen

in verschiedenen Foren zeigen aber, Betreiber Sam Colby meint es

wirklich ernst. Wer einfachste Zusammenhänge nicht versteht, es nicht vermag

simpelste Berechnungen anzustellen und zudem so leichtgläubig ist wie

Gernot Geise, ist solchen Spinnern schutzlos ausgeliefert.

|

|

|

|

Meine

Ideen beziehe ich nicht aus irgendwelchen ominösen Kanälen, denn ich

kann selbst denken und eins und eins zusammenzählen. ["Die

Schatten von Apollo" S.13] Meine

Ideen beziehe ich nicht aus irgendwelchen ominösen Kanälen, denn ich

kann selbst denken und eins und eins zusammenzählen. ["Die

Schatten von Apollo" S.13]

|

|

3.7

|

|

3.7

Die Größe der Erde in den Apollofotos

|

|

|

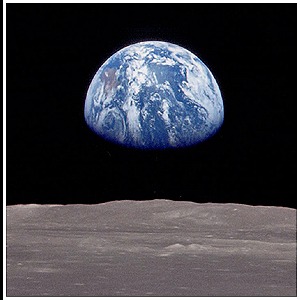

Da

die Erde vom Mond genau so weit entfernt ist wie der Mond von der

Erde, dieser jedoch nur einen Bruchteil der Größe der Erde aufweist,

müsste die Erde, vom Mond aus gesehen, mindestens dreimal so groß

erscheinen wie der Mond am irdischen Himmel. Und wie sieht die Erde

auf den APOLLO-Bildern aus? Noch kleiner, als der Mond von der Erde

aussieht

(Bild links). Etwa

so groß (wie rechts) müsste die Erde von der Mondoberfläche aus erkennbar sein,

und nicht so winzig, wie es die APOLLO-Fotos zeigen! ["Die dunkle

Seite von Apollo" S.115-117] Da

die Erde vom Mond genau so weit entfernt ist wie der Mond von der

Erde, dieser jedoch nur einen Bruchteil der Größe der Erde aufweist,

müsste die Erde, vom Mond aus gesehen, mindestens dreimal so groß

erscheinen wie der Mond am irdischen Himmel. Und wie sieht die Erde

auf den APOLLO-Bildern aus? Noch kleiner, als der Mond von der Erde

aussieht

(Bild links). Etwa

so groß (wie rechts) müsste die Erde von der Mondoberfläche aus erkennbar sein,

und nicht so winzig, wie es die APOLLO-Fotos zeigen! ["Die dunkle

Seite von Apollo" S.115-117]

|

|

|

|

|

Eine Beurteilung nach Augenschein: "Die Erde müsste

viel größer sein!"

|

|

Doch wie groß muss die Erde auf den Apollofotos

wirklich zu sehen sein? Dazu brauchen nur die realen

Größenverhältnisse, mit denen auf den Fotos verglichen werden. Die

Grafik macht deutlich, dass die geometrischen Verhältnisse in der Realität

(blau) und im Foto (grün) identisch sein müssen. Der Quotient aus

"Objektiv-Bildwinkel" und "Erdwinkel" muss dem Quotient aus

"Bildbreite" und "Erddurchmesser auf dem Bild" entsprechen. Für eine solide

Berechnung ist alles gegeben: Der Radius der Erde (6371km), die

durchschnittliche Mondentfernung (384.000km), der horizontale Bildwinkel des

Objektivs (49,2°), die Breite eines Apollofotos (z.B. 2349Pixel von 5924)

und der Erddurchmesser auf diesem Foto (96Pixel). |

|

|

|

|

|

|

Wenn jetzt das Verhältnis

"Objektiv-Bildwinkel" zu "Erdwinkel" mit dem

Verhältnis "Fotobreite" zu "Erddurchmesser auf dem

Foto" verglichen wird, ergeben sich etwa gleiche Werte: 25,89 ≈ 24,47 In unserem Beispiel

beträgt die Abweichung weniger als 6% (±3%), was noch innerhalb der

Mondbahn-Exzentrizität von ca.±5% liegt [6]. Rein rechnerisch gibt

es also keine Beanstandung.

|

|

|

|

Entfernungs- und Größenschätzungen sind oft mit gravierenden Fehlern verbunden. Wie

sehr man sich gerade bei der Mondgröße vertun kann, ist z.B. auf den

Webseiten Mondillusion

und Summer

Moon Illusion anschaulich beschrieben. Wie groß der Mond auf einem

"Erdfoto" abgebildet wird, zeigt ein

Vergleichsfoto, welches bei ähnlichen Bedingungen entstanden ist. Die Halberde

ist vom Mond aus gesehen etwa 3,69x größer als der Vollmond

von der Erde gesehen. Dies kommt dem tatsächlichen Ø-Verhältnis

Erde/Mond von 3,667 sehr nahe. Die Erde ist auf den Apollofotos

also in der richtigen Größe abgebildet. Wenn gefälscht, dann

richtig gefälscht!

|

|

|

| 3.8 |

|

3.8

Die Höhe der Erde über dem Mondhorizont

|

|

|

|

Von

der Mondoberfläche aus gesehen muss die Erde immer in der selben

Position am Himmel stehen und in einem festen Winkel über dem

Mondhorizont. Nun gibt es jedoch APOLLO-Fotos, auf denen die Erde

nicht nur im Umfang unterschiedlich groß ist, sondern auch in

verschiedenen Winkeln am "Mondhimmel" steht. Bei der APOLLO

17-Mission müsste aufgrund der Koordinaten (20,16N; 30,77O) die

Erde bei 54 Grad über dem lunaren Horizont, also recht hoch stehen.

Tatsache ist jedoch, dass die Erde recht niedrig über dem Horizont

steht (Bild links), und nicht etwa auf jedem Bild in der selben Höhe. ["Die

Schatten von Apollo" S.342/343] Von

der Mondoberfläche aus gesehen muss die Erde immer in der selben

Position am Himmel stehen und in einem festen Winkel über dem

Mondhorizont. Nun gibt es jedoch APOLLO-Fotos, auf denen die Erde

nicht nur im Umfang unterschiedlich groß ist, sondern auch in

verschiedenen Winkeln am "Mondhimmel" steht. Bei der APOLLO

17-Mission müsste aufgrund der Koordinaten (20,16N; 30,77O) die

Erde bei 54 Grad über dem lunaren Horizont, also recht hoch stehen.

Tatsache ist jedoch, dass die Erde recht niedrig über dem Horizont

steht (Bild links), und nicht etwa auf jedem Bild in der selben Höhe. ["Die

Schatten von Apollo" S.342/343]

|

|

|

|

|

|

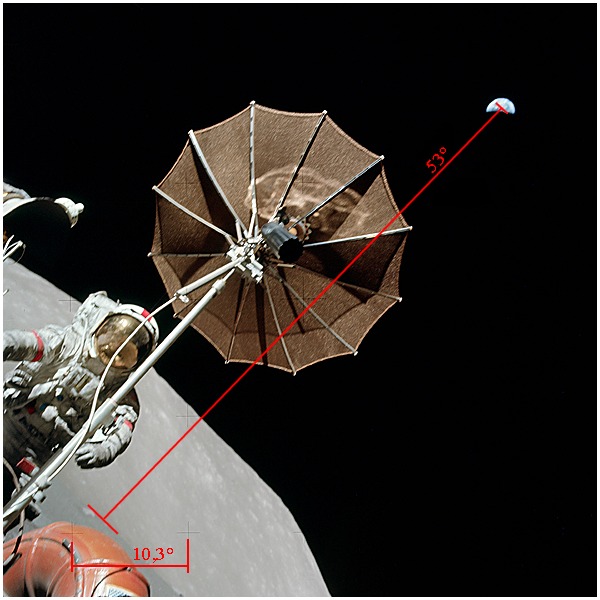

Die Angabe der Erdposition von 54° ist richtig (genau

53,2°). Dies aus den Landekoordinaten von Apollo17 zu ermitteln,

erfordert die Anwendung des "Satz des Pythagoras",

und Geise

hat mehrfach bewiesen, dass er das nicht kann. So ist es auch nicht

verwunderlich, wenn sich nach einer kurzen Recherche ergibt, dass er

das bei David

Wozney abgeschrieben hat. Doch das eigentliche Problem liegt woanders. Das

Foto as17-137-20957

zeigt nicht die Erde über dem Horizont, sondern die Erde über einem

Bergrücken! Astronaut Cernan hat hier an Station 2 (Nansen-Krater) am

Hang des sogenannten "South Massif" hoch fotografiert, wie

es auf dem Bild rechts zu sehen ist. Auf diesem

Orbitfoto

sieht man noch besser, dass der Krater Nansen direkt am Fuße des

"South Massif" liegt. Das Taurus-Littrow-Tal ist gänzlich

von Bergen umgeben, daher ist der Horizont auf den Fotos nur

stellenweise als Grenze zum schwarzen Himmel zu sehen (siehe A17-Panorama).

|

|

|

Einer der wenigen Aufnahmen von Apollo17, in der

Horizont und Erde gleichzeitig zu sehen sind, ist as17-134-20473

(unten).

Hier können wir den tatsächlichen Erdstand überprüfen. Die Kreuze

auf der Reseau Plate

haben einen Abstand von genau 10mm, was beim verwendeten 60mm-Objektiv 10,3° entspricht. Wenn der Erdstand

am Landeplatz von Apollo17 53° beträgt, muss der Abstand Erde-Horizont

im Foto

etwa 5,15x größer sein als der Abstand der Kreuze. Wie jeder nachprüfen kann, ist das der Fall [7]. Wenn

gefälscht, dann richtig gefälscht! |

|

|

| 3.9 |

|

3.9 Die

Flugfähigkeit der Mondfähre

|

|

|

|

Eines der Lieblingsobjekte der Autoren ist

die Apollo-Mondfähre. Bevor wir im

nächsten Kapitel einige von Geises eigenen Thesen betrachten, sollte

zunächst die immer wieder gestellte Frage beantwortet werden, ob die

Mondfähre auf einem einzigen Triebwerksstrahl schweben und landen konnte? Der

erste

der dies anzweifelte war Ralph

Rene. Er stellte 1992 in

seinem Buch NASA

MOONED AMERICA folgende Behauptung auf:

|

|

|

|

Die

Mondfähre hatte für die Landung nur ein Triebwerk, und ist damit

praktisch nicht steuerbar gewesen. Schon eine geringe

Schwerpunktsverlagerung (z.B. ein kleiner Schritt eines Astronauten im

Inneren), müßte die Mondfähre zum Kippen und Absturz bringen. Die

Computer waren damals nicht leistungsfähig genug um solche Fluggeräte

zu Steuern. [Buch]

[Die

Akte Apollo] Die

Mondfähre hatte für die Landung nur ein Triebwerk, und ist damit

praktisch nicht steuerbar gewesen. Schon eine geringe

Schwerpunktsverlagerung (z.B. ein kleiner Schritt eines Astronauten im

Inneren), müßte die Mondfähre zum Kippen und Absturz bringen. Die

Computer waren damals nicht leistungsfähig genug um solche Fluggeräte

zu Steuern. [Buch]

[Die

Akte Apollo]

|

|

|

|

Soweit

die Ausführungen von Ralph Rene in Kurzform. Dieses Argument wirkt auf viele Laien

sehr überzeugend, tatsächlich aber ist es reinster Unsinn.

Ein Fluggerät kann sehr wohl mit nur einem einzigen Triebwerk fliegen

und schweben - auch ohne Computersteuerung! Ein gutes Beispiel ist das Experimentalflugzeug

"X-13 Vertijet" von 1956 (Bild

01 / Bild 02 / Bild

03 / Bild

04 / Weblink

01 / Weblink

02).

Dieser sogenannte Heckstarter schwebte bei Start und Landung nur auf dem

Strahl des Haupttriebwerks. Das schwenkbare Strahltriebwerk (die erste Schubvektorsteuerung dieser

Art in einem Flugzeug) balancierte die "X-13" ähnlich wie man einen

Besenstiel auf dem Finger balanciert (Filmclip).

Nur für die Drehung um die Hochachse hatte die X-13 kleine Steuerdüsen

an den Flügelenden. Ein unbemannter Prototyp flog sogar schon 1950 (Bild).

|

|

|

|

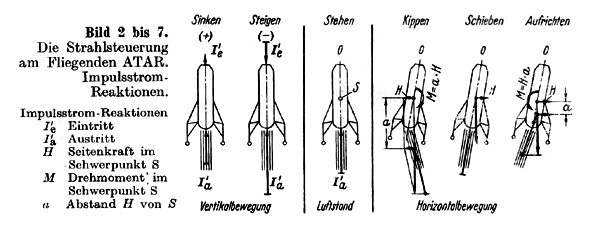

Die Heckstarter "Atar Volant 400" (Bild

01 / Bild

02 / Weblink)

und "Coléoptère C450" (Bild

01 / Bild

02 / Bild

03 / Weblink)

des französischen Flugzeugbauers SNECMA sind weitere Beispiele. Die

unbemannte "Atar Volant 400 P.1" absolvierte bis

Dezember 1956 163 erfolgreiche Flüge. Damit waren akrobatische

Flugfiguren und Punktlandungen möglich. Selbst starker Wind und orkanartige Böen

wurden von der Steuerung automatisch ausgeglichen. Die Lagestabilisierung

war so genau und feinfühlig, dass sie beim Flug nicht

sichtbar und für einen Piloten auch nicht spürbar war. Die bemannte Version

"400 P.2" flog unter anderem auf der Pariser

Luftfahrtschau 1957. Ein VDI-Bericht

von 1957 beschreibt die technischen Grundlagen und die Ergebnisse der Testflüge.

|

|

|

|

|

|

|

|

Die Möglichkeit von Schwebeflug und Landung, mit nur einem

Triebwerk, ist damit hinreichend bewiesen. Tatsächlich ist es

sogar einfacher eine Mondfähre über dem Mond schweben zu lassen,

als einen Senkrechtstarter über der Erde. Die geringe Gravitation

läßt eine Mondfähre langsamer zur Seite kippen, die Steuerung braucht

daher nicht so reaktionsschnell sein. Es gibt auf dem Mond auch keinen

Wind, der eine Mondfähre aus der Balance bringen könnte. Die oben

beschriebenen Fluggeräte sind bereits 10-18 Jahre vor der ersten Mondlandung mit analoger

Elektronik erfolgreich geflogen. Zweifel an den Flugfähigkeiten der computergesteuerten

Mondfähre,

bei vergleichsweise einfachen Bedingungen, sind also unbegründet.

|

|

|

|

Der Vergleich der Apollo-Mondfähre mit "X-13 Vertijet" "Atar Volant"

und "Coléoptère" ist viel sinnvoller als der häufig geführte Vergleich mit dem Senkrechtstarter Sea

Harrier. Der Harrier schwebt nicht auf einem, sondern auf 4 Triebwerksstrahlen und benötigt

für die Balance zusätzliche Steuerdüsen an den Flügelenden. Auch der

Mondfährensimulator LLTV

kann und sollte nicht direkt mit dem Apollo-LM verglichen

werden. Die Flüge mit dem LLTV waren nicht der Versuch eine Mondfähre auf der Erde fliegen zu lassen (wie häufig

geglaubt), sondern

den Piloten eine realistische Trainingsmöglichkeit für die letzte Phase der

Mondlandung zu geben. Die Schwierigkeit

ein LLTV im "lunar mode" zu steuern, lag darin, dass sich der Pilot

auf eine simulierte Mondgravitation einstellen musste. Die auf der Erde

antrainierten Reflexe eines Piloten sind bei der Steuerung einer Mondfähre

zunächst eher hinderlich und müssen umgestellt werden. Wenn sich

beispielsweise ein

Hubschrauber für den Vorwärtsflug um 5° nach vorne neigt, dann sind es bei

Mondfähre und LLTV etwa 28° (Bild). Die "elektronische Steuerung" hat es

auf dem Mond einfacher (siehe oben), die "menschliche

Steuerung" tut sich dagegen zunächst sehr schwer. Mit Apollo 11 stellte sich dann

heraus, dass das LLTV eine sehr gute und unverzichtbare Simulation darstellte. Die

Apollo-Mondfähre war sogar etwas einfacher zu steuern als das LLTV im

"lunar mode" - besser so als umgekehrt! Im "earth mode" verhielt

sich das LLTV ähnlich einem Hubschrauber, war für einen Piloten also recht

leicht zu fliegen.

|

|

|

|

In der Praxis war es bei der Mondfähre so, dass das

Landetriebwerk bei jeder Zündung zunächst 15s

bei 10% Schubkraft getrimmt wurde (vehicle stabilization / Bild).

In dieser Zeit konnte der Schubvektor

durch den Massenschwerpunkt ausgerichtet werden. Die Lage der Mondfähre

in Y- und Z-Achse (engl. pitch and roll / Bild) wurde allein durch

Schwenken des Hauptriebwerks (max ±6°) geregelt. Erst bei zu großen

Fehlern (zu starkes oder zu schnelles Kippen) hätten

auch die Korrekturtriebwerke angesprochen. Die Drehung um

die Hochachse X (engl. yaw) wurde nur mit den Korrekturtriebwerken

vorgenommen, da ein einzelnes Haupttriebwerk Bewegungen um diese Achse nicht

beeinflussen kann.

|

|

3.10

|

|

3.10 Die

Flugfähigkeit der Mondfähre mit

"angeflanschtem" Rover

|

|

|

|

Und,

anscheinend um der Sache noch eine „Krone“ aufzusetzen, waren bei

den Landungen der APOLLO 15 bis 17-Fähren an einer Seite der Fähren

die Mondrover angeflanscht. Nun weiß jeder Pilot, wie problematisch

die Flugstabilität wird, wenn in einem Flugzeug nur allein das

Gepäck nicht gleichmäßig verstaut ist. Die einseitige

Gewichtsbelastung der Landefähren durch die „Rover“ hätte bei

der Navigation zu allergrößten Stabilitätsproblemen

der ohnehin

problematisch zu steuernden Landefähren führen müssen. Doch bei der

Steuerung und der Landung der Mondfähren störte die einseitige

Belastung merkwürdigerweise anscheinend überhaupt nicht!

[8] ["Die dunkle Seite von Apollo"

S.77-79] Und,

anscheinend um der Sache noch eine „Krone“ aufzusetzen, waren bei

den Landungen der APOLLO 15 bis 17-Fähren an einer Seite der Fähren

die Mondrover angeflanscht. Nun weiß jeder Pilot, wie problematisch

die Flugstabilität wird, wenn in einem Flugzeug nur allein das

Gepäck nicht gleichmäßig verstaut ist. Die einseitige

Gewichtsbelastung der Landefähren durch die „Rover“ hätte bei

der Navigation zu allergrößten Stabilitätsproblemen

der ohnehin

problematisch zu steuernden Landefähren führen müssen. Doch bei der

Steuerung und der Landung der Mondfähren störte die einseitige

Belastung merkwürdigerweise anscheinend überhaupt nicht!

[8] ["Die dunkle Seite von Apollo"

S.77-79]

|

|

|

Was für eine verwegene Idee, dass man den Rover

einfach seitlich an der Mondfähre angebracht hat, ohne den

Schwerpunkt zu beachten! Diese Behauptung bedeutet im Klartext: "Die

Ingenieure und Techniker der Firma Grumman sind ausgemachte Dummköpfe.

Und

ich Gernot L. Geise bin weltweit der einzige der das bemerkt hat."

|

|

|

Versuchen wir mal genauer zu ergründen, was an Geises Vorstellung

dran ist:

|

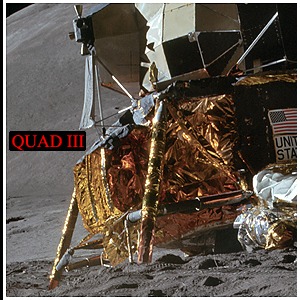

Die Mondautos (Lunar Roving Vehicle / LRV) waren eine, aber nicht die einzige Besonderheit bei den letzten drei Mondlandungen. Bei den Mondfähren

ab Apollo15

gab es viele Hundert

kleine und große Änderungen [9]. Dazu gehörten unter anderem ein effizienteres

Landetriebwerk, vergrößerte

Treibstofftanks, zusätzliche Batterien, Wasser- und Sauerstofftanks.

Durch diese Verbesserungen konnte mehr

Nutzlast (Rover und wissenschaftliche Geräte) mitgenommen werden, die Astronauten über 70h auf dem Mond bleiben

(bis dahin nur 30h), sowie drei Mondausflüge (vorher nur zwei) durchgeführt werden. Aufgrund der

Konstruktionsänderungen und der

zusätzlichen Nutzlast war die gesamte Landestufe anders aufgeteilt. Einige

dieser Modifikationen sind in der

Zeichnung dargestellt. Besonders auffällig: Außen an Ladebucht QUAD III

war eine zusätzliche Nutzlast

angebracht. Diese hätte sicher auch innerhalb der Ladebucht Platz gefunden, wurde aber weiter nach außen

gesetzt

und bildete so ein

Gegengewicht zum Rover in QUAD I . Siehe auch LM

- QUAD III. |

|

|

|

|

Interessant auch, dass die Nutzlast von QUAD III Teile des

Rovers enthält (Bild). Tatsächlich war nur das Rover-Chassis an QUAD I

angebracht,

die Aufbauten (Antenne, TV-Kamera, Batterien usw.) aber auf die anderen Ladebuchten verteilt.

Bekanntlich musste der Lunar-Rover von den Astronauten

erst zusammengebaut

werden. Ein Fotovergleich zeigt die Unterschiede: QUAD III

ist bei Apollo11 flach (Bild links). Bei Apollo15 (rechts) ist der

angehängte Nutzlastteil zu sehen. Gernot Geises Behauptung von einseitig belasteten Mondfähren ist

also falsch!

|

|

|

|

|

|

Man kann sich über Geises Unwissenheit

wundern, aber auch über seinen Umgang mit praktischen Problemstellungen. Es

ist überaus einfach den Schwerpunkt eines Objekts zu bestimmen.

Man braucht kein Raumfahrt-Ingenieur zu sein, um auf die naheliegende und praktikable

Lösung zu kommen, die

Mondfähre einfach mittig aufzuhängen und die lotrechte Ausrichtung,

z.B. mit einer Wasserwaage, zu prüfen. Und so wurde es bei

Grumman natürlich auch gemacht - jedenfalls prinzipiell. Im Werk gab es

eine Abteilung, die für Ermittlung der einzelnen Gewichte (Massen) und

deren Verteilung zuständig war. Da sich der Dockingadapter der

Mondfähre konstruktionsbedingt

genau in einer Flucht mit den beiden Triebwerken befand, stellt er

einen idealen Aufhängungspunkt dar. Aus der Schieflage der

ausgependelten Fähre läßt sich dann leicht der

Schwerpunkt ermitteln. Die verschiedenen Nutzlasten der Landestufe (descent stage) waren auf Gleitern

befestigt, sodass der Schwerpunkt auf einfache Weise verlagert werden konnte. Dieser Vorgang wurde sowohl

mit dem gesamten LM durchgeführt, wie auch mit den getrennten Stufen. Für

das Gesamt-LM war die genaue Lage des Massenschwerpunkts unkritischer, da das

Haupttriebwerk vor der Landung getrimmt wurde (siehe 3.9). Ein leicht versetzter Schwerpunkt

wurde

daher augeglichen. Für die Aufstiegsstufe (ascent

stage), deren Haupttriebwerk

nicht schwenkbar ist, war es

besonders wichtig auf den Schwerpunkt zu achten. Vor dem Rückstart in den

Mondorbit mussten die Astronauten z.B. das Mondgestein an vier verschiedenen

Stellen in der LM-Kabine verstauen. Eine perfekte Balance kann es aber

nicht geben, sodass in den Filmen vom "lunar liftoff" eine

Oszillationsbewegung um zwei Achsen sichtbar ist (Filmclip

Apollo11 / besonders deutlich im Schnellvorlauf !). Bei

Raketen, die ein starres Triebwerk haben und nur mit

Korrekturtriebwerken gesteuert werden,

sind diese stärkeren Ausgleichsbewegungen normal. Das ist etwas, was Geise ebenfalls nicht versteht. Doch anstatt sich um echte Erkenntnis zu

bemühen, füllt er eine weitere Buchseite mit dieser angeblichen Unmöglichkeit

("Die Schatten von Apollo" S.109/110). Es beginnt, wie es meistens

beginnt (Eine

weitere Unmöglichkeit ist ebenfalls anscheinend niemand aufgefallen.).

Was folgt ist die gewohnte Mischung aus Unkenntnis (Man

sieht zunächst die hinwegfliegenden Verbindungsbolzen, ...), 3D-Wahrnehmungsstörung (Man

hat den Eindruck als wenn die Kapsel immer nur einige zehn Meter

aufsteigen würde, um dann kurz zu verharren.) und falscher Schlussfolgerung (Eine

völlige Unmöglichkeit für einen Raumflug.).

|

|

|

|

Es wurde nicht nur der Schwerpunkt der Mondfähre vor dem Flug

bestimmt, sondern auch während des Fluges. ... (ab

hier in Arbeit) Bild

|

|

|

|

Die NASA argumentiert,

die Fähren seien mit Stabilisierungssystemen ausgestattet gewesen,

welche die ungleichmäßige Belastung automatisch ausgeglichen hätten.

Ich frage mich jedoch: wenn es schon damals solche Spezialgeräte gab, warum werden diese dann

nicht in Flugzeuge eingebaut? Die NASA argumentiert,

die Fähren seien mit Stabilisierungssystemen ausgestattet gewesen,

welche die ungleichmäßige Belastung automatisch ausgeglichen hätten.

Ich frage mich jedoch: wenn es schon damals solche Spezialgeräte gab, warum werden diese dann

nicht in Flugzeuge eingebaut?

|

|

|

|

Die NASA argumentiert so nicht / Es gab keine

ungleichmäßige Belastung. / Flugzeuge brauchen diese Art der Stabilisierung nicht. /

Autopiloten gibt es seit über 40 Jahren. / Schon Ende der 20er Jahre hatte

Raketenpionier Robert Goddard mit Kreiselstabilisierungen experimentiert

und ab 1932 erfolgreich eingesetzt. Die Autoren sind mit ihrem technischen

Sachverstand also gut 75 Jahre zurück. /

Selbst in preiswerten Modellhubschraubern ist ein Gyroskop eingebaut. /

Die Vought F-8 Crusader war erstes Flugzeug mit Fly-by-wire-System; Basis war der

Apollo-Computer (DFBW.pdf

S.10 / 14 / 35 / 48 / 63-64 / 68-Bild

/ 71-72Bild / 76 / ) / Die Boeing 747 der ersten

Generation hatte modifiziertes Apollo-Navigationssystem. Eine ungleichmäßige Belastung haben (hatten) die

sowjetische Energija (links), die Energija-Buran (Mitte) und der Space

Shuttle, besonders nach Abwurf der Feststoffbooster (rechts). Trotzdem

stürzen diese Raketen nicht ab, da der Schubvektor durch den

Massenschwerpunkt geht.

|

|

|

|

|

|

|

Ich wundere mich, wieso solche Unmöglichkeiten

von der Öffentlichkeit aufgenommen wurden, ohne dass jemand stutzig

wurde. Es muss doch auch Piloten geben, welche die Unmöglichkeit

dieser Manöver aufzeigen können. Ich wundere mich, wieso solche Unmöglichkeiten

von der Öffentlichkeit aufgenommen wurden, ohne dass jemand stutzig

wurde. Es muss doch auch Piloten geben, welche die Unmöglichkeit

dieser Manöver aufzeigen können.

|

|

|

|

Die Tatsache, dass kein Fachmann protestiert, sollte

Gernot Geise selbst stutzig machen. / Piloten wissen eben wie Technik

funktioniert. ... / Aus der eigenen Unkenntnis eine Unstimmigkeit machen

→ siehe Egozentrismus (Kapitel

6.5)

|

|

3.11

|

|

3.11 Fazit |

|

|

|

Wie die Beispiele zeigen, vermag es Gernot Geise nicht die

dreidimensionale Realität zu begreifen. Er reit sich damit bei

seinen Autorenkollegen ein, die ebenfalls mehr oder weniger 3D-blind sind.

Bei der Beurteilung der Schattenverläufe zieht er den Einfluß der

Zentralperspektive nicht mal in Betracht. Das ist tragisch und

erstaunt umso mehr, da er behauptet vom Fach zu

sein.

|

|

|

|

Auch wenn es darum geht praktische Probleme der

Raumfahrt zu bewerten, versagt Geise auf ganzer Linie. Dabei sind es schon die

einfachsten Zusammenhänge, mit denen er nicht zu Rande kommt. Von

komplexen wissenschaftlichen oder technischen Vorgängen ganz zu

schweigen.

Ihm fehlt sowohl elementares Wissen (z.B. Mond dreht sich in Ellipsenbahn um

die Erde), wie auch die Fähigkeit zum logischen Denken. Geises Apollo-Analysen scheitern daher meist schon im Vorfeld, wo es gilt

ein Problem in den Grundzügen zu erfassen. Die Methoden wissenschaftlichen Arbeitens

scheinen ihm auch fremd zu sein.

|

|

|

|

|

0. |

|

Neben Filippo

Brunelleschi haben auch Leon

Battista Alberti, Piero

della Francesca, Tommaso

die Ser Cassai (Masaccio) und Albrecht

Dürer maßgeblich zur Entwicklung der Perspektiv-Gesetze beigetragen.

|

|

|

|

| 1. |

|

Genauer ausgedrückt, sind nur Schienen einer

geradlinigen Eisenbahntrasse

parallel. In einer Kurve liegen die Schienen konzentrisch zueinander.

|

|

|

|

| 2. |

|

Hier sind die Reste dieser

Galerie zu sehen: [Weblink]

|

|

|

Das es sich bei Gustav Eichl wirklich um Gernot

Geise handelt, erkennt man an der Weblink-URL, sowie aus Hinweisen anderer

Webseiten (atlantisforschung.de

/ Stimmen

astronomische Ausrichtungen?

/ usw.). |

|

|

|

| 3. |

|

Was meint Geise mit frontal? Frontal von vorne,

frontal von hinten oder frontal von der Seite? Nach Duden und Lexikon ist die

Definition: von vorne oder von der Stirnseite kommend. Demnach hat Armstrong Aldrin eindeutig nicht frontal

aufgenommen [5862

/

5863 / 5866

/ 5867

/ 5868

/ 5869].

Ist es nur Geises mangelhafte Raumorientierung oder auch eine Unfähigkeit sich

auszudrücken?

|

|

|

|

|

4. |

|

Der exakte Aufstellwinkel ergibt sich aus der Raumwinkelsumme von 0,67° und 23,47° und beträgt etwa 23,48°.

Berechnung über "Satz des Pythagoras" oder

"Trigonometrie".

|

|

|

|

|

|

5.

|

|

Dark Moon Ausgabe

2003 S.???

|

|

|

|

|

| 6. |

|

Weitere Differenzen können sich

ergeben, durch eine Beschneidung des digitalen Bildes.

|

|

|

|

|

7. |

|

Zu beachten ist hier aber die Libration

des Mondes, wie schon in Kapitel 3.2 beschrieben. Die Schwankung um

6° 47' in Breite und 7° 53' in Länge, läßt eine Abweichung des Erdstandes

um ca. ±4° zu. Die Abweichung bei unserer Überschlagsrechnung liegt innerhalb

dieser Toleranz. Eine genauere Überprüfung läßt sich nur mit einem

Astroprogramm (mit entsprechnenden Grundkenntnissen) durchführen.

|

|

|

|

|

8.

|

|

Bezeichnungen wie "angeflanscht"

und "Stabilitätsprobleme bei

der Navigation" entlarven Gernot Geise als technisch

unbedarften Laien.

Formulierungen wie "merkwürdigerweise anscheinend

überhaupt nicht" sind geradezu literaturnobelpreisverdächtig ...

|

|

|

|

|

9.

|

|

Alle wichtigen LM-Modifikationen ab Apollo15: Apollo Summary

Tabelle4-V PDF

S.250/251

|

|

|

|

|

10.

|

|

|

|

|

|

|

|